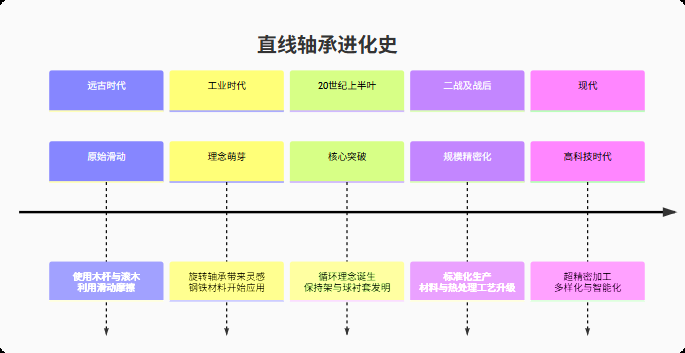

直線軸承的演變,是一部人類工業文明追求效率、精度與可靠性的縮影。它從最原始的滑動摩擦起步,歷經數百年的材料、工藝和理論革命,最終蛻變為自動化時代不可或缺的精密核心部件。

一、 遠古萌芽:滑動摩擦的原始時代

在“軸承”這個概念出現之前,人類早已開始利用直線運動。

-

古埃及與巨石文明:考古學家認為,古埃及人在建造金字塔時,可能通過在巨石下方墊入滾木來運輸重物。這雖是旋轉運動,但體現了用“滾動”替代“滑動”以減少摩擦的最原始思想。

-

中世紀作坊:木匠的抽屜、鐵匠的風箱、造船的滑道,都采用了木質導軌或金屬滑槽。其核心是滑動摩擦,阻力極大、易磨損、精度無從談起,但解決了最基本的移動需求。

-

材料:木材、鑄鐵。

-

原理:面接觸的滑動摩擦。

-

缺點:高摩擦、高磨損、低速、需要頻繁潤滑(動物油脂或油)。

-

二、 工業革命:理念的誕生與材料的飛躍(18th-19th世紀)

蒸汽機的轟鳴催生了現代機械工業,對運動部件的效率和要求急劇提高。

-

旋轉軸承的啟示:19世紀,亨利·鐵姆肯(Henry Timken)發明了圓錐滾子軸承,旋轉軸承技術日趨成熟。工程師們自然而然地開始思考:能否將滾動的理念應用于直線運動?

-

材料的革命:坩堝鋼的出現提供了比鑄鐵和木料性能優異得多的材料。更堅硬的導軌和滑塊成為可能,磨損速度大大降低。

-

早期應用:在車床、刨床等早期機床的刀架滑臺上,出現了V型鑄鐵導軌+滑塊的結構,通過刮研工藝進行精度匹配。這仍然是滑動摩擦,但精度和剛性已不可同日而語。

三、 20世紀上半葉:核心概念的突破

真正的質變發生在二十世紀,兩個核心概念的誕生奠定了現代直線軸承的基礎。

-

“球襯套”的發明:

-

人們嘗試在滑塊內放入滾珠,但滾珠很快就會跑掉。關鍵在于如何讓滾珠循環起來。

-

突破點:發明了“球襯套”——在一個套筒內,讓鋼球在軸套和光軸之間滾動。但此時的鋼球行程有限,無法實現無限運動。

-

-

循環理念的革命:保持架的誕生:

-

這是最關鍵的飛躍。工程師們設計出一種保持架(Cage),將鋼球約束在一條條獨立的軌道中,并在軸承兩端用端蓋連接,形成一條閉合的無限循環回路。

-

意義:這使得直線軸承終于可以實現無限行程的直線滾動運動,摩擦系數降至滑動摩擦的1/50,效率和速度迎來爆炸式增長。

-

四、 二戰及戰后:規模化與精密化的浪潮

戰爭對高性能武器裝備(如飛機、雷達、火炮控制系統)的迫切需求,極大地加速了精密直線軸承的發展。

-

標準化:軍方和大型制造企業開始制定標準尺寸和公差,使得直線軸承從實驗室走向大規模生產。

-

材料再升級:高碳鉻軸承鋼(如SUJ2) 成為主流,通過熱處理(淬火+低溫回火)獲得極高的硬度和耐磨性。

-

工藝進步:精密磨削技術使得直線光軸和軸承內孔的尺寸精度、圓度、表面粗糙度達到了前所未有的水平。

五、 現代:自動化時代的精密引擎

隨著數控機床、工業機器人和半導體產業的興起,對直線軸承提出了更高要求。

-

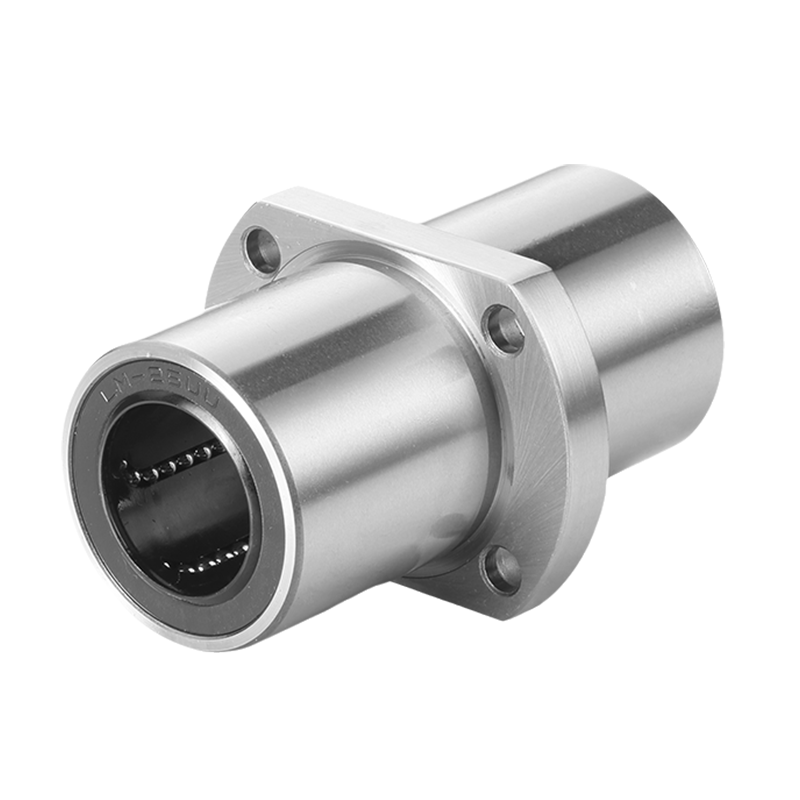

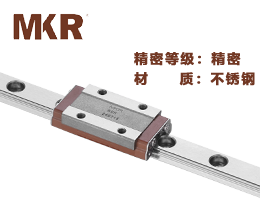

類型多樣化:

-

滾珠式:用于高速輕載。

-

滾柱式:用于重載高剛性。

-

法蘭型、開口型、加長型:適應各種安裝和工況需求。

-

-

超精密加工:超精研磨工藝將光軸表面粗糙度控制在Ra0.1μm以下,實現近乎靜音的平穩運動。

-

密封技術:開發出多層接觸式和非接觸式密封系統,能有效防塵、防碎屑,壽命極大延長。

-

專業材料:

-

不銹鋼:用于食品、醫療、海洋等腐蝕性環境。

-

陶瓷球:用于超高真空、無磁、耐腐蝕的極端環境。

-

-

集成與智能化:現代直線導軌甚至集成了傳感器,用于實時監測負載、溫度和振動狀態,邁向智能化。

總結:一部跨越千年的進化史

直線軸承的演變,絕非一蹴而就。它是一場跨越千年的接力,其進化歷程可概括為:

每一次進化都伴隨著材料的革新、理論的突破和工藝的飛躍。從一個簡單的木制滑軌,到今天能支撐光刻機實現納米級定位的精密部件,直線軸承的故事,是人類智慧不斷將簡單想法錘煉至極致的完美證明。

全部產品

全部產品